Sophistes

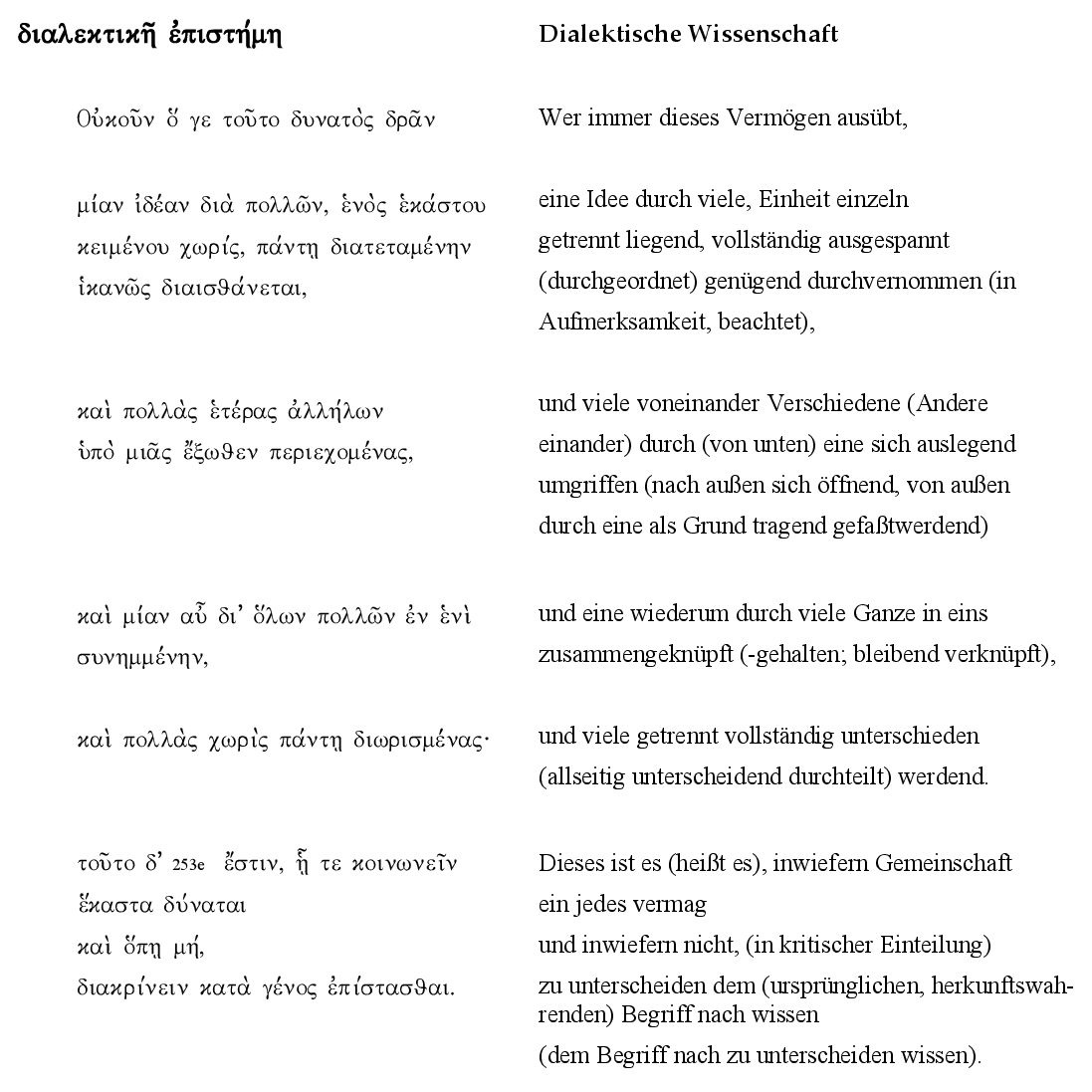

Dialektische Wissenschaft - Sophistes 253d

als Vermögen der Ideengemeinschaft - in Einheit und Unterscheidung

Das Wissen um das Zusammenstimmen und Nichtzusammenstimmen von Begriffen (γένη) in der Rede (253c: für den der – beim Durchgehen der Rede – auf rechte Weise zeigen will, welche Begriffe mit welchen zusammenklingen und welche einander nicht aufnehmen) - ist ein Vermögen der Beurteilung, das auch in der ganz zu Anfang des Dialogs schon angesprochenen Prüfungskunst beteiligt ist. Auch das Durchsprechen schon ist ein Prüfen.

Es kann nicht nur ein Wissen des Verstandes sein, Regeln der Zusammenstimmung anzugeben, sondern es bedarf eines Vermögens, solche Regeln recht gebrauchen zu können.

Die Gliederung als strukturbestimmte Einheit einer „in sich“ vereinigten Vielheit, die identitätsbedingend ist (in der Ideenidentität durch Einheit von als verschieden ihr in Selbigkeit zugehörig), wird durch die Vorstellung einer Umfassung begleitet, durch die die Vereinigten gleichsam „von außen“ umgriffen und als zum Eigenen als Inneren gehörig gefaßt sind.

Das Verknüpfende ist die Einheit der Ideen im Vermögen, zu identifizieren und zu unterscheiden und dasselbe nicht mit dem Verschiedenen (verschieden Seienden, als Relate) zu verwechseln – in einem Unterscheidungsverhalten, das wir diakritisch nennen und ein dialegestai erfordert, ein durchsprechendes Durchdenken, dessen Wissen und Erkenntnisgehalt nicht in einer Theorie mündet, die als Wissenssystem in Sätzen (als wissenschaftlicher Theorieverbund) mitteilbar und in seinem Regelsystem lehrbar vorzutragen wäre: in seinem prozessualen Chrakter fordert es Teilhabe in Wahrung von Selbigkeit in Unterscheidung als eine Arbeit, die Bildung ist von Bewußtsein, Weisheit und Erkenntnis.

Das Verknüpfende kann identifiziert werden als ursprünglicher Einheitsgrund nur durch einen jeweils nennen Begriff am Ort der durch ihn bedeuteten Handlung bzw. Verhaltensoperation, die als solche selbständig in ihrer Funktionbedeutung bedeutet ist, aber in Kofunktiontionalität mit anderen als sich gemäß ausgeübt zu sein gedacht werden kann. Alle Bedeutungen von Prinzipien haben eine solche Handlungsdimension, in der ihre Begriffe uns durch das Bewußtwerden in die jeweilige Tätigkeit weisen, die in ihnen als das, worin wir schon begriffen sind, - aus dem Zusammenhang ihrer Ermöglichung – begreiflich wird.

Sein ist kein Handlungsprinzip, sondern verweist in seiner Wahrheitsbedeutung von Anwesenheit, Dasein, Wirklichkeit oder wahrheitserschließend verbindendem Bewußtsein von Einsicht auf jeweils sich differenzierende Bedeutungen als in anderen Begriffen gesagt (ausgesagt).

Bestimmt könnte Sein nur gegenüber dem Nichts sein und wäre dann als Etwas, als gegenständlich, als ein Seiendes (to on) gefaßt, dem entgegen Sein selbst nicht als es selbst und so nur in Durchstreichung für das gegenständliche Bewußtsein in Bedeutsamkeit gehalten werden könnte. Entsprechend verfährt Heidegger im Aufsatz „Zur Seinsfrage“, in dem er sich mit Jüngers „Linie“ auseinandersetzt. Er durchstreicht das Sein als Wort im Text kreuzweise, gibt ihm so einen allein auf der Fläche des Papiers sichtbaren Ort, dessen Bedeutung sich jenseits einer Verfahrensbeschreibung des unmittelbar sprachlichen Ausdrucks entzieht, auf die Schrift und ihre Begegnung in konstruktiv überlagerndem Gedächtnis angewiesen bleibend sich zeigt.

Ort ist von seiner Wortbedeutung her abgeleitet von der Speerspitze und dem Eindruck, den die vierkantige Spitze als dem Ort des Speers, hinterläßt, wo sie einen Ort markiert, eine Fläche verwundend durchaus und im markierenden Durchstoßen einer Oberfläche.

Das Sein erscheint so ohne Bedeutungs- oder Inhaltsgegensatz zum Nichts in der Form als Etwas überhaupt durchkreuzt als Ort einer Versammlung dessen, was sich in ihm kreuzt, ohne daß es durch das Wort vom Sein im Gedächtnis gehalten werden könnte: die Durchkreuzung verweist vielmehr in ihrer Vierung auf die versammelt bestimmenden Bestimmungen, die in der Kreuzung des Orts verknüpft werden und eine Mitte erhalten als in einem umfasst, das keine Bedeutung als es selbst hat außer der Versammlung jener und doch in Unterscheidung zu ihnen an diesem einen und einmaligen Ort eine Identitätsbedeutung wahrend, die ihm gewährend gewahrt wird, wo es als Ort der Idee Ideen vereint.

Da nun gleiches für jeden der Gehaltsbestimmungen von Handlungsverhalten gilt, die in einem Ort ihrer Bestimmung durch die sich kreuzenden Handlungsarten [siehe Wege in Wegweisungen] gewahr wird, kann eine Ort nur als Verknüpfung der von Orten her gewiesenen Verbindungswege entspringen und muß als Ort eines Raums gesetzt sein, der sich durch die Verknüpfungsleistungen der Ortsverbindungen aller Kreuzungsorte ausspannt, der also nur vorstellbar wird durch die weisend folgsame Arbeit der Verknüpfung im Gehen von Ort zu Ort, das nie nur einsinnig einer Linie folgt, sondern dem hin und wieder sich ergebenden Geflecht von sich wieder und wieder kreuzenden und teilenden Wegen in Unterscheidung wahrender Vereinigung (Integration) zu entsprechen sucht.

Die nicht in nur einer Richtung weisenden Ausrichtungen bedürfen reflexiven Formen von Koordination in den durch die Kreuzorte bestimmten Wegteilungen, die Einteilungen von Handlungsarten sind und nur in koordinierten Wechseln gewiesen und befolgt sein können, erschließend, daß immer mehr als nur die eine Verhaltensweise das Handlungsverhalten bestimmt, dessen wir uns jeweils bewußt sein können.

Es ist darum auch nicht möglich sich zurückzulehnen in ein die Gesamtheit vorliegen lassendes Beschauen, um das Sein all der Orte gleich einem anschaubar Seienden zu betrachten, wie es der Fall scheint, solange wir im Unterschied zu den Satzvollzügen von Urteilen und ihren Verbindungen von Orten als Kreuzungen sprechen von Wegführungen, die wir gehend als zu gehend uns merken. (Obwohl genau das doch die Darstellung zu gewähren scheint: doch läd jeder Ort ein, von ihm her die Verbindungen als Wegweisungen zu erkennen, um ihnen für die Erschließung folgen zu können und folgen können zu lernen.) Nur Anschauend, befänden uns darin in nur einer einzigen Weisungsentsprechung, die wir zugunsten der zunächst gewiesenen wieder verlassen müssten. „Schau nicht mehr, geh!“ Celan, Engführung)

Versammelnd im Gedächtnis durch Begriffe am Ort der Kreuzung ihre handlungsweisenden, ihrer operativen und haltungsbestimmenden Bedeutung ist die Bedeutungsbestimmtheit der jeweils verorteten Prinzipien- und Ideenbegriffe nicht negiert, sondern im Kreuzort bewahrt und bleibt als Wort sichtbar und ansprechbar: erhält sich als thematisch gemacht – durch die Verzeichnung in der Ortssetzung, jedoch begleitet von der konstruktiven Lineinziehung zur Verbindung von Begriffsorten der Ideen im so sich konstruktiv strukturierenden Raum, darin uns die Vermögen angezeigt werden, unter den Bedingungen, das je als Handlung Bedeutete in der Tat je selbst zu vermögen – wenn auch nicht alles zumal als sich selbst bewußt – aber doch in Fähigkeit und Pflicht der Einstimmung der Handlungen – jedoch unter Vermeidung der Verwechslung, als sei das Verpflichtend Ermöglichte schon durchgängig erfüllt, als wäre das Sein seiend (zeitlos anwesend).

[Denn es ist in der nur bedeuteten Zeit der Vermögensausübung das als es selbst je im Ort als begriffen Gesetzte zeitlos gültig: in Weisung der ihm selbst gemäßen Bestimmung, dadurch noch die notwendige Handlung bedeutet sein und als gedacht gehalten werden kann – für das sich Orientieren im Befolgenkönnen, das alle Bedingungen seiner Vermögen je zu wahren in der Lage ist, in die Lage sich versetzen kann, durch die Ortssetzungen der Begriffe der Ideen all seiner Vermögen, von denen als einander bedingend keines vernachlässigt werden darf.]

So bleiben die Worte der Begriffe von Ideen der Vermögen lesbar und in Bestimmtheit ihrer Bedeutung denkbar und befolgbar und so unterscheiden sich sich in unsrem identitätsfolgsamen Unterscheiden von der Folgenlosigkeit eines nur durchkreuzten Seins, dessen Sammlungsbedeutung wir nur gewahren konnten im folgenreichen Tun der Wahrung der vielheit von bestimmten Prinzipien, die in ursprünglicher Einheit jene Art vn Verflechtung der Ideen eröffnen, wie wir sie diakritisch nachzeichnend zur Orientierungsbildung als Werk des Systems der Urteilksraft in Findung des je Angemessenen eröffnet finden, wenn der Fremde aus Elea in Platons „Sophistes“ dies zur Sache der philosophischen Erkenntnis erklärt und sein Wissensvermögen wie folgt kennzeichnet:

„Wer also dieses gehörig zu tun versteht, der wird eine Idee durch viele einzeln voneinander gesonderte nach allen Seiten auseinandergebreitet genau bemerken, und viele voneinander verschiedene von einer äußerlich umfaßte, und wiederum eine durchgängig nur mit einem aus vielen verknüpfte, und endlich viele gänzlich voneinander abgesonderte. Dies heißt dann, inwiefern jedes in Gemeinschaft treten kann und inwiefern nicht, der Art nach zu unterscheiden wissen.“ (Ü Schleiermacher)

2.

Es ist nun wichtig, dieses als uns mögliches und zugehöriges (zugehören könnendes) Vermögen als ein menschliches von einem göttlichen unterscheiden zu können, das als göttliches selbst nie fehlbar wäre.

Beurteilungsbedingung ist so die Möglichkeit des Irrtums als Bedingung von Urteil (δόχα) und Logos (264c). Und um diese Irrtumsmöglichkeit in der Bedingung, wahr und falsch beurteilen, das Zusammenstimmende und das Widerstreitende erkennen zu können, muß die Auseinandersetzung mit der Methodenweisung des Parmenides aus Elea geleistet werden – und wer könnte das als Dialogfigur besser als jener namenlose Fremde, der von dorther stammt.

Der Dialog Sophistes spannt darum einen großen Bogen von der Eingangsbegegnung mit dem Fremden aus Elea, von Sokrates Anmutung, daß einer gekommen sei, uns in der Schwäche des Vermögens der Logoi (unserer Urteilskraft im verbindenen Gebrauch von Begriffen, wie sie dann im folgenden entfaltet wird) zu prüfen (Musterung zu halten) und uns in den Einbildungen zu widerlegen, wir wären Könner auf diesem Gebiet – bis hin wieder zur Unterscheidung der göttlichen und der menschlichen Kunst in den Hervorbringungen (von Dingen und begleitenden Bildern), mit der erst die Schlußbestimmung des sophistischen Verhaltens (und mit diesem Begreifen erst die Selbsterkenntnis des Philosophischen in seiner für es wegweisenden Methode) gelingt.

Daß der Philosoph nicht einseitig auf die Seite des Göttlichen gesetzt werden kann (254b), zeigt sich eben darin, daß die Erkenntnis der Bedingungen der Scheinbildung zur Bedingung jenes lichten Wissens wird, das nur im sich Einlassen auf die sophistische Rede vom Sein der Begriffe, der Logoi und ihrer Trennungen und Verbindungen wiederum durch „seiende“ Begriffe sich durch Einteilung und Kritik im dialegestai bilden kann.

Sein in Begriffen als to on nur in Bewegung und Ruhe, im Verhalten der logosgetragen verbindenden Ausübung von Rede und der ihr zugehörigen Reflexion.